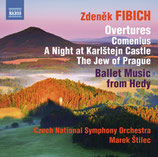

Fibich, Orchesterwerke Vol. 4

Zdenek Fibich, Orchesterwerke Vol. 4

Musik-CD, Spielzeit ca. 66 Minuten

Künstler: Czech National Symphony Orchestra, Marek Stilec

Artikelnummer: ZFO

Kategorie: Studentenlieder, SK

14,99 €

inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten

Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen

- 0,09 kg

- nur noch 1 Artikel vorhanden!

- 1 - 3 Tage Lieferzeit, bei vorbestellbaren Titeln siehe Artikelbeschreibung.1

Produktinformation

Zdenek Fibich, Orchesterwerke Vol. 4

Czech National Symphony Orchestra, Marek Stilec

Musik-CD, Spielzeit ca. 66 Minuten

Inhalt

- Eine Nacht auf Karlstein op. 26 (Ouvertüre)

- Comenius (Festival-Ouvertüre)

- The Jew of Prague (Overtüre)

- Hedy op. 33 (Oper) (Auszug) - Ballettmusik

- Hippodamias Tod op. 33 (Oper in 4 Akten) (Auszug) - Marsch

- Prologue to the opening of the New Czech Theatre

- The great musical monograph of the building of the National Theatre

- Music for the reopening of the National Theatre

- Music for the celebration of the 300th anniversary of the birth of Jan Amos Comenius

Er ist einer von denen, die – zumindest außerhalb des tschechischen Kulturlebens – im Schatten der großen Meister Smetana, Dvořák und Janacek stehen: der Böhme Zdeněk (Zdenko)

Fibich.

Sein Leben deckt sich mit der zweiten Hälfte des 19. Jh. Am 21. Dezember 1850 kam er in dem Dorf Scheborschitz (tschechisch Všeborˇice; heute ein Ortsteil von Loket) zur Welt, das auf halber

Strecke zwischen Iglau und Prag liegt. Die Förderung seiner genuinen Musikalität verdankte er der Mutter, die ihm ersten Unterricht gab. Schon als Zwölfjähriger schrieb er seine erste

Komposition, ein „Pange lingua“, und ein Jahr später versuchte er sich an der Komposition einer Oper: „Medea“ – sie blieb Fragment. 1865 dirigierte der 15jährige eine eigene Es-Dur-Symphonie.

Sein gezähltes Werk weist 60 Opuszahlen aus, tatsächlich beläuft sich die Zahl seiner vollendeten Kompositionen auf 329.

Fibich studierte in Wien und Prag, wo er auch Smetanas Schüler war, in Leipzig, Paris und Mannheim, also in den führenden Musikzentren seiner Zeit. In seinen letzten Studententagen vertonte er

übrigens einen ins Tschechische übersetzten studentischen Text Scheffels, das „Hildebrandlied“. Ab 1874 lebte er in Prag, wo er sich vor allem seinem kompositorischen Schaffen widmete, aber auch

als Kapellmeister am Interimstheater (Prozatímní divadlo), dem Vorgänger des 1881 eröffneten Nationaltheaters, und zeitweise als Chorleiter an der russisch-orthodoxen Nikolaikirche am Altstädter

Ring tätig war. Zu seinen Privatschülern gehörte Anfang der 80er-Jahre der junge Franz Lehár. Kurz vor seinem frühen Tod wurde Fibich am nunmehrigen Nationaltheater als Operndramaturg

verpflichtet. Am 15. Oktober 1900 starb er in Folge einer Lungenentzündung und wurde auf dem Vyšehrad-Friedhof beigesetzt.

Sein bekanntestes Stück blieb wohl das „Poème“ op. 41/4, ursprünglich als Impression für Soloklavier geschrieben, dann aber in verschiedenen instrumentalen und orchestralen Fassungen

bearbeitet. Fibichs Kompositionen, vor allem seine Opern und sinfonischen Dichtungen, schöpfen viel aus der tschechischen Geschichte. Aber gerade hierin liegt auch der Unterschied zu seinen

weltberühmt gewordenen Zeitgenossen. Denn er verweigert den „tschechischen Ton“, den aus der böhmischen und mährischen Volksmusik übernommenen Duktus. Vielmehr fühlte er sich der neudeutschen

Schule verbunden, sah seine Vorbilder in Robert Schumann und Hector Berlioz, vor allem aber in Franz Liszt und Richard Wagner, ohne jedoch deren Prägnanz zu erreichen.

Diese Orientierung ist auch jenem Werk anzuhören, das wir heute vorstellen, der Festouvertüre „Comenius“ (Komenský), op. 34. Sie entstand im Februar und März 1892 und trägt die Widmung an

die „Tschechische Kaiser-Franz-Joseph-Akademie für Wissenschaften, Literatur und Kunst“. Uraufgeführt wurde das Werk am 27. März im Rahmen des Festaktes zum 300. Geburtstag des Johann

Amos Comenius (1592–1670) im Nationaltheater unter der Leitung des damals führenden Dirigenten Adolf Cˇech (1841–1903); auf dem Programm standen auch Smetanas symphonische Dichtung „Blanik“

(Blaník) und Dvoraks Ouvertüre „Die Hussiten“ (Husitská).

Der Philosoph, Theologe und Pädagoge Comenius, tschechisch Jan Amos Komenský, wurde im Mährischen als Sohn eines Müllers geboren. Sein Geburtsname war Jan Segeš, über den Geburtsort herrscht

Unklarheit, meist wird Niwnitz (Nivnice) angegeben. Die Familie gehörte den Böhmischen Brüdern an, einer Glaubensgemeinschaft, die aus dem Hussitismus des vorangegangenen Jahrhunderts entstanden

war. Den Vornamen Amos fügte er erst während seiner Gymnasialzeit in Prerau (Prˇerov) bei, den Familiennamen Komenský, lateinisch Comenius, den schon sein Vater geführt hatte, nahm er erst 1623

an. Er studierte in Herborn (siehe dazu SK 4/2010, S. 10) und Heidelberg Theologie, lehrte dann an der Brüderschule in Prerau und wurde schließlich auch Pfarrer. Während des Dreißigjähren

Krieges entzog er sich der Verfolgung durch Flucht und ging 1628 ins polnische Leszno (Lissa) ins Exil. Dort baute er eine Brüdergemeinde auf, übernahm das Rektorat des Gymnasiums und gewann

durch seine Schriften und Dispute europaweites Ansehen. Seine religionsphilosophischen Gedanken einer alles umfassenden Wissenschaft legte er in den Schriften „Prodomus pansophiae“ (1637) und

später „Schola pansophiae“ (1670) dar und begründete damit die Lehre der „Pansophie“ („Allweisheit“). 1648 wählten ihn die mährischen Exilgemeinden der Böhmischen Brüder zu ihrem Bischof.

In dieser Funktion folgte er 1650 einer Einladung des siebenbürgischen Fürsten Sigismund II. Rákóczi (1623-1652) nach Ungarn, besuchte dortige Gemeinden und ernannte Amtsträger und begab

sich schließlich nach Sárospatak, der Residenz Sigismunds, dessen seit 1531 bestehende Lateinschule er im Sinne seiner pädagogischen und theologischen Prinzipien reformieren sollte. Ihm schwebte

ein allen Gesellschaftsschichten offen stehendes zweistufiges Institut vor, dessen Unterstufe die lateinische Sprache vervollkommnen sollte, um in der Oberstufe Theologie, Philosophie, Politik

und Logik zu studieren. Doch dieses Projekt scheiterte letztlich am Widerstand einzelner Lehrer und am Tod seines Mentors Sigismund. So kehrte er nach Leszno zurück, verließ es aber nach dessen

Zerstörung durch ein polnisches Heer im Zweiten Nordischen Krieg und ließ sich für seine letzte Lebensstrecke in Amsterdam nieder. Sein Grab befindet sich im 15 Kilometer entfernten Naarden; dort

ist ihm heute auch ein Museum eingerichtet.

Comenius war einer der großen Universalgelehrten seines Jahrhunderts. Seine sozialen und psychologischen Ansätze können für seine Zeit als revolutionär betrachtet werden und weisen bereits in die

Richtung der Aufklärung; sie wirkten bis weit ins 20. Jh. Er wurde zum Namensgeber vieler Schulen und Bildungseinrichtungen, auch Denkmäler und Straßen erinnern bis in die Gegenwart an ihn.

Die 1919 gegründete Universität von Bratislava, die größte der Slowakei, trägt seinen Namen, desgleichen ein 1995 entworfenes Förderungsprogramm der EU.

Gegen Ende des 19. Jh., also zur Zeit von Fibichs Komposition, war der Name Comenius in Böhmen und Mähren natürlich auch national konotiert und Fibichs musikalische Darstellung ist vor

diesem Hintergrund zu sehen. Das zwölfminütige Werk beginnt mit düsteren, ahnungsvollen Streicherakkorden, die von Bläsern und Pauken begleitet werden, und steigert sich dann temporeich zu zwei

korrespondierenden Themen, deren eines Erregtheit suggeriert, während das andere Ruhe ausstrahlt. Man mag diese Korrespondenz als akustische Bilder für die tiefe Geistigkeit des Protagonisten in

einer bedrohlichen, kriegerischen Umwelt verstehen. Den Abschluss bildet eine triumphale Coda, die den Helden siegreich über seine Zeit hinaushebt – eine Apotheose.

aus: SK 3/2019