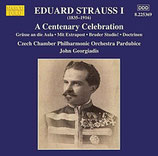

Eduard Strauss I, A Centenary Celebration

Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, John Georgiadis

Musik-CD, Spielzeit ca. 74 Minuten.

Artikelnummer: SCC1

Kategorie: Studentenlieder

13,99 €

inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten

Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen

- 0,14 kg

- nur noch 1 Artikel vorhanden!

- 1 - 3 Tage Lieferzeit1

Produktinformation

Eduard Strauss I, A Centenary Celebration

Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, John Georgiadis

Musik-CD, Spielzeit ca. 74 Minuten.

Inhalt

- Grüße an die Aula op. 233 (Walzer)

- Mit Extrapost op. 259 (Polka)

- Bruder Studio! op. 78 (Polka)

- Doctrinen op. 79 (Walzer)

- Die Hochquelle op. 114 (Polka-Mazur)

- Über Feld und Wiese op. 138 (Polka)

- Fesche Geister op. 75 (Walzer)

- Aus Lieb' zu ihr! op. 135 (Polka)

- Ball-Promessen op. 82 (Walzer)

- Pest-Ofener-Eissport-Galopp op. 96

- Hypothesen op. 72 (Walzer)

- Schneewittchen op. 204 (Polka-Mazur)

- Aus dem Rechtsleben op. 126 (Walzer)

Die Strauss-Dynastie, die schon mehrfach Gegenstand dieser Serie war (SK 2/2004, S. 10; SK 1/2011, S. 21; SK 3/2013, S. 22), beherrschte die gehobene Wiener Unterhaltungsmusik fast

durch das ganze 19. Jh. 1823 trat Vater Johann, gerade einmal 19 Jahre alt, erstmals als Musiker an die Öffentlichkeit, und 1901 liquidierte sein jüngster Sohn Eduard gesundheitsbedingt das

1827 vom Vater gegründete Orchester. Und doch stellen diese 78 Strauss-Jahre nur die Hälfte des öffentlichen strauss’schen Wirkens dar. Denn Johann Strauss Enkel, der Sohn von Eduard,

konzertierte noch bis 1938, und Eduards Enkel Johann, also der Urenkel von Johann Strauss Vater (zugegeben, hier wird’s ein bisschen kompliziert ...) legte den Dirigentenstab erst mit seinem Tod

im Jahr 1969 aus der Hand, nachdem er 1966 ein neues „Johann Strauss Orchester“ gegründet und geleitet hatte, das bis heute besteht. Es folgten also noch einmal 68 Jahre Strauss, die allerdings

eher nostalgisch wahrgenommen wurden.

Und doch ist immer noch ein Strauss in der Wiener Musikszene tätig. Es ist Eduard III (*1955), der Sohn von Eduard II, der zwar Jura studierte und einen sogenannten bürgerlichen Beruf ergriff,

der aber seit 1995 als Präsident der Johann-Strauss-Gesellschaft und Obmann des Instituts für Strauss-Forschung dem Erbe seiner erheiternden Ahnen treu und verpflichtet geblieben ist.

Noch ein Wort zur Namensorthographie: Oft sieht man den Namen Strauß mit scharfem s (in Deutschland es-zet genannt) geschrieben. Doch die Familie selbst schrieb sich immer mit Doppel-s – mit

einer Ausnahme: Eduard I, also der jüngste Bruder von Johann Strauss Sohn und Josef, signierte mit scharfem s. Auf der Traueranzeige und seinem Grabstein allerdings wurde er mit Doppel-s

verewigt. Das scharfe s könnte sich aus der typographischen Verwendung des heute nicht mehr üblichen langen und kurzen s (also s) ergeben, die optisch dem scharfen s ähneln und folglich

verwechselbar sind. Lassen wir also diese akademische Frage so stehen, die nur mit jener nach der wahren Urheberschaft der Mozartkugel und der Sachertorte vergleichbar ist.

Eduard Strauss war die Musik gewissermaßen als Erbteil in die Wiege gelegt. Er kam 1835 in der damals niederösterreichischen Leopoldstadt, dem heutigen zweiten Wiener Bezirk, zur Welt, war also

zehn bzw. acht Jahre jünger als die Brüder Johann und Josef. Es war Johann, der ihn von seinen ursprünglichen Plänen zu einer diplomatischen Laufbahn abbrachte und zum Musikerleben überredete.

Seine instrumentale Ausbildung erhielt er natürlich an der Violine, aber auch am Klavier, sein Lieblingsinstrument war jedoch die Harfe. 1855 hatte er als Harfenist seinen ersten öffentlichen

Auftritt, bei einer Ballveranstaltung im Sophiensaal. Und ein gleicher Anlass am selben Ort sah ihn 1861 erstmals am Dirigentenpult. Bei diesem Ball spielten gleich drei Orchester auf, und jedes

wurde von einem Strauss-Bruder geleitet.

Es hat eine gewisse Tragik, dass Eduard immer wieder an den beiden Brüdern gemessen wurde, und dass er dabei meist schlecht abschnitt und im Volksmund als „fescher Edi“ auf sein Äußeres reduziert

wurde, entbehrt zweifellos der Gerechtigkeit. Heute, aus dem Abstand eines Jahrhunderts, scheint seine Beurteilung ins Lot zu kommen. Zwar können wir den Dirigenten mangels akustischer Dokumente

nicht mehr beurteilen, aber die kompositorische Leistung des Junior-Strauss verdient keineswegs nur quantitative Anerkennung. Unter den 300 Opuszahlen finden sich mancherlei Gustostücke, und wenn

auch die Herrschaft über die Walzer unbestritten bei den Brüdern liegt, so hat er das familiäre Gesamtwerk mit Polkas und Galoppen von Spitzenqualität in sehr persönlicher Meisterschaft

bereichert.

Als Bruder Josef 1870 starb und Johann sich verstärkt seinen Bühnenwerken zuwandte, übernahm Eduard die Leitung des Orchesters und führte es zu weltweiten Erfolgen. Zwei Jahre später wurde er vom

Kaiser zum Hofballmusikdirektor ernannt, wie vor ihm schon Bruder Johann und Vater Johann und nach ihm sein Sohn Johann. Erst ein Bruch des rechten Schlüsselbeins in Folge eines Eisenbahnunfalls

während eines Gastspiels in Amerika zwang ihn 1901, seine musikalische Tätigkeit einzustellen, aber erst 15 Jahre später erlag er den Folgen eines Herzinfarktes und wurde in einem Ehrengrab der

Stadt Wien beigesetzt.

Viele von Eduards Tänzen sind für Studentenbälle entstanden, so die „Paragraphenpolka“ (op. 16), die Polkas „Studentenliebchen“ (op. 33), „Studentenstreiche“ (op. 48) und „Von der Aula“

(op. 67) oder die Walzer „Studentenballtänze“ (op. 101), „Aula-Lieder“ (op. 113) und „Fidele Bursche“ (op. 124). Ernst Exner schreibt in seiner berühmten Arbeit über die

studentische Musik der Strauss-Familie von etwa 40 solcher Ballkompositionen Eduards.

Einige davon liegen nun auch auf zwei Tonträgern vor, die 2017 und 2018 als etwas verspätete Reminiszenz zum 100. Todestag veröffentlicht wurden. Dabei handelt es sich um die für den jährlichen

Studentenball komponierten und dem Ball-Comitee gewidmeten Walzer „Akademische Bürger“ (op. 68; 1871 in den Redoutensälen der Hofburg), „Aus der Studienzeit“ (op. 141; 1876 in den

Sophiensälen im 3. Bezirk) und „Bemooste Häupter“ (op. 195; 1881 in den Sälen des Musikvereins). Der Studentenball wurde zum Wohle des „Vereins zur Pflege kranker Studirender“ [sic!], der

unter dem Protektorat des Kronprinzen Rudolf stand, veranstaltet und galt – wie man der zeitgenössischen Presse entnehmen kann – als „elitäre“ Veranstaltung. Die „Akademischen Bürger“ wurden

dort übrigens unter dem Titel „Musikalische Freuden“ uraufgeführt, erst drei Tage später spielte Strauss das Stück mit seinem Orchester beim sonntäglichen Promenadenkonzert unter dem seither

unveränderten neuen Titel.

Nicht mit diesem Verein identisch war der studentische Unterstützungsverein, der Jahr für Jahr geschlossene „Studentenkränzchen“ veranstaltete. Bei einem solchen Kränzchen im Januar 1872 in den

„Blumensälen“ (den 1959 abgebrochenen Gartenbausälen) am Parkring erklang erstmals unter Eduard Strauß’ Stabführung seine Polka „Bruder Studio“ (op. 78), die laut Pressebericht nicht weniger als

viermal wiederholt werden musste.

Der überaus melodienreiche Walzer „Grüße an die Aula“ (op. 233) mit seiner besonders festlichen Introduktion (der britische Strauss-Spezialist Peter Kemp nennt sie „eine der imposantesten

Walzer-Einführungen im gesamten Werk der Familie Strauss“) erlebte seine Uraufführung beim „Juristenball“, dem Faschingsfest der Jurastudenten, am 29. Jänner 1885 im Musikvereinssaal, ist

aber als Reminiszenz an die drei Monate davor erfolgte Eröffnung des neuen Universitätsgebäudes am Ring zu verstehen, woraus sich auch der Titel erklärt. Diesem Ballfest hatte Eduard schon 1871

den „Hypothesen-Walzer“ (op. 72; Redoutensäle) und 1872 den Walzer „Doctrinen“ (op. 79; Musikvereinssäle) gewidmet, der zu einem seiner populärsten Werke wurde; 1875 folgte der Walzer

„Aus dem Rechtsleben“ (op. 126; Musikvereinssäle), mit dessen Titel der Meister die Überschrift der juridischen Rubrik der „Wiener Zeitung“ zitierte.

In allen Fällen handelt es sich um einfallsreiche und schwungvolle Gesellschaftsmusik in bester Wiener Tradition. Der Komponist verzichtete meist auf bekannte Studentenweisen (solche benützte er

nur in den „Aula-Liedern“), sondern vertraute allein der eigenen Inspiration. Was dabei herauskam, sind phantasievolle Stimmungsbilder im munteren Wechselspiel zwischen Schicklichkeit und

Beschwingtheit. Und mit Sicherheit bräuchten sich seine berühmten Gebrüder nicht dafür zu schämen.

aus: Studenten Kurier 1/2021