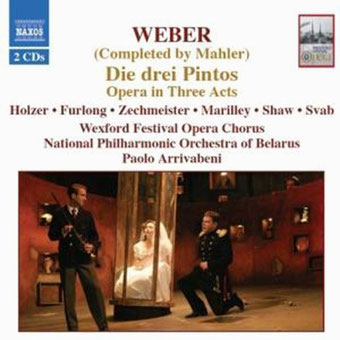

Weber, Die drei Pintos

Carl Maria von Weber, Die drei Pintos (Oper in 3 Akten).

2 CDs, Spielzeit ca. 114 Minuten.

Künstler: Holzer, Furlong, Zechmeister, Marilley, Shaw, National Philharmonic Orchestra of Belarus, Arrivabeni

Artikelnummer: WDP

Kategorie: Oper, Studentenlieder, SK

19,99 €

inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten

Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen

- 0,11 kg

- nur noch 1 Artikel vorhanden!

- 1 - 3 Tage Lieferzeit, bei vorbestellbaren Titeln siehe Artikelbeschreibung.1

Produktinformation

Carl Maria von Weber, Die drei Pintos (Oper in 3 Akten)

2 CDs, Spielzeit ca. 114 Minuten

Holzer, Furlong, Zechmeister, Marilley, Shaw, National Philharmonic Orchestra of Belarus, Arrivabeni

Gustav Mahler (1860–1911), der böhmisch-jüdische Altösterreicher, dessen Positionierung als führender Sinfoniker des 20. Jh. erst 50 Jahre nach seinem Tod durch die exemplarischen

Aufführungen Leonard Bernsteins einsetzte, hat die Oper vor allem als Interpret und Impresario beeinflusst; als Komponist blieb er ihr fern. Zwar sind von ihm zwei musikdramatische Versuche

überliefert – eine Vertonung von Grillparzers „Argonauten“ und eine Rübezahl-Oper nach eigenem Text – doch datieren beide aus seiner Studienzeit am Wiener Konservatorium, betreffen also den kaum

Zwanzigjährigen und gelangten über Ansätze nicht hinaus.

Doch keine Regel ohne Ausnahme. Der zum Herrscher über Pult und Szene gewordene Intendant der Wiener Hofoper hat auf dem Weg dorthin noch die Ochsentour des Kapellmeisterlebens kennen gelernt und

ist daran, wie alle großen Begabungen, nicht zerbrochen, sondern gewachsen. Er war gerade zweiter Kapellmeister in Leipzig und als Komponist von Bühnenmusiken, kleiner kammermusikalischer Stücke

und der „Lieder eines fahrenden Gesellen“ hervorgetreten, als ihm 1887 ein unvollendetes Werk Carl Maria von Webers (1786–1826) in die Hände kam, Skizzen zu einer Oper, die der einstige Dresdner

Operndirektor unmittelbar nach dem Freischütz-Erfolg vom Juni 1821 in Angriff genommen, aber bereits im November zugunsten der Arbeit an der „Euryanthe“ wieder beiseite gelegt hatte.

Mahler war ein stürmischer Bewunderer Webers, der bereits die Einheit von Musik und Szene verlangt hatte, was Mahlers eigenen Vorstellungen und seinen Forderungen für das Musiktheater völlig

entsprach.

Webers unfertiges Werk mit dem Titel „Die drei Pintos“ greift auf die Novelle „Der Brautkampf“ von Carl Seidel (1787–1844) zurück, die in Fortsetzungen in der Dresdner Abendzeitung erschienen war

und dem sächsischen Autor und Übersetzer Theodor Hell (eig. Karl Gottfried Winkler; 1775–1856) als Vorlage für ein dreiaktiges Libretto diente. Geplant waren 16 musikalische Nummern und eine

Ouvertüre; als Weber die Arbeit einstellte, waren gerade einmal sieben davon skizziert. Weber plante das Werk für seine Dresdner Oper und wollte es dem sächsischen König widmen, doch die

Hofkanzlei lehnte ab, was sein Desinteresse an der Weiterarbeit gefördert haben mag. Zwar sprach er später davon, dass das Werk „fast vollendet“ sei, doch lässt das nur auf die Konzeption

schließen, keineswegs auf die Niederschrift: Von etwa 1.700 skizzierten Takten hat er lediglich 16 auskomponiert.

Die Geschichte ist eine Verwechslungskomödie im Zeitgeschmack: eine Liebesbeziehung, die durch das ungelenke Eindringen eines so groben wie dämlichen Landjunkers gestört wird, letztlich aber doch

zu ihrem guten Ende findet. Pinto, das ist der Familienname des plumpen Werbers; als auch ein zugunsten des Liebepaares intrigierender Student und schließlich der jugendliche Liebhaber selbst

unter diesem Namen auftreten, sind sowohl die Verwirrung, als auch die titelgebende Trias vollständig.

Nach Webers Tod betraute die Witwe Caroline seinen Schüler Julius Benedict (1804–1885) mit der Fertigstellung der Partitur. Der aber schob diese Aufgabe an Giacomo Meyerbeer weiter, der sie

ebenso ablehnte, wie später Richard Wagner und Johannes Brahms. So blieben die weberschen Skizzen in der Familie und gelangten über seinen Sohn Max an den Enkel Carl von Weber, einen in Leipzig

garnisonierten Hauptmann mit leidlichem literarischen Talent. Der bearbeitete die Textvorlage und übergab sie mitsamt den musikalischen Aufzeichnungen dem jungen Kapellmeister Mahler, der sie mit

Interesse entgegennahm. Wie weit dieses Interesse durch den Umstand begünstigt war, dass Mahler ein Verhältnis mit Marion Mathilde, der Frau des Hauptmanns, begann (das Leben gleicht oft selbst

einer Komödie), sei dahingestellt; jedenfalls gewann er Zugang zum Haus und Archiv und damit zu des alten Webers Partituren, die ihm bei der Bearbeitung des Operntorsos eine nutzbare Quelle

waren.

In studentischem Zusammenhang interessiert das Werk, das Weber nur kurzzeitig beschäftigt hat und erst durch Mahlers Vervollständigung und unter seiner Leitung am 20. Januar 1888 in Leipzig

zur Uraufführung gelangte, allein wegen der Eingangsszene. Es beginnt nämlich mit einem Studentenchor, ähnlich der Einleitung von Victor Nessler’s „Trompeter von Säckingen“. Studenten aus

Salamanca feiern den Abschied eines der Ihrigen, der nach vollendetem Studium gen Madrid zieht. Eine Art Komitat also – der Anfang des 20. Jh. erschienene Opernführer von Ferdinand von

Strantz spricht von einem „Abschiedskommers“ –, dessen Rahmen eine Schenke in Peñaranda da Bracomonte bildet, knappe 50 km östlich von Salamanca.

Salamanca war ein Synonym für Gelehrsamkeit. Die 1218 durch König Alfonso IX. von Leon gegründete Universität genoss im Spätmittelalter einen ausgezeichneten Ruf und galt unterschwellig auch

als Autorität in Fragen der Geheimwissenschaften. Im 16. Jh. ein Zentrum der Scholastik, verlor sie ab dem 17. Jh. ihre Bedeutung. (In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass auch

der „schwarze Student“ in Verdis „Macht des Schicksals“ – der freilich ein falscher Student ist – sich als Baccalaureus von Salamanca ausgibt.)

Mit dem Bild kneipender Studenten in einer südeuropäischen Landschaft bedienen die Autoren gleich zwei romantische Klischees. Aber der Studentenchor „Leeret die Becher, mutige Zecher“ ist frei

von jeglichem Comment und Hispanitá. Er ist ein als vierstimmiger Doppelchor konzipiertes traditionelles Opernelement, ein Stimmung schaffender rhythmischer und melodiebetonter Wechselgesang. Der

ausziehende Student Gaston Viratos – ein Tenor – stimmt solistisch ein und steigert sich zu einem Arioso: „Ihr Freunde, reicht mir eure Hand“. Die Szene endet mit den gesprochenen Worten „Also

vorbei, fröhliche, selige Studentenzeit!“

Weber hatte diese Szene nicht komponiert, so dass Mahler gefordert war. Er schrieb selbst eine kurze Orchestereinleitung, wählte aber für die Szene eine Komposition aus dem Fundus, nämlich den

Chor „Füllet die Humpen, mutige Knappen“ aus der Kantate „Das Turnierbankett“, die im Juni 1812 für die Zeltersche Liedertafel in Berlin entstanden ist – also jedenfalls echten Weber.

Die Uraufführung vor internationalem Publikum wurde ein klarer Erfolg für Mahler. Fachleute wie der junge Richard Strauss, der Dirigent Hans von Bülow oder der Wiener Musikkritiker Eduard

Hanslick diskutierten zwar kritischer über das Werk, würdigten aber Mahlers Leistung, der damit nachdrücklich auf sich aufmerksam machte. Im selben Jahr vollendete er seine 1. Sinfonie und

übernahm die Stelle des Operndirektors in Budapest. Die Pintos markieren also den Beginn seiner internationalen Anerkennung.

Die Oper wurde an zahlreichen großen Bühnen nachgespielt, vermochte sich aber auf Dauer nicht im Repertoire zu halten. Heute gilt sie als Opernrarität, deren Reiz in der Ambivalenz von Weberschem

Erfindungsreichtum und Mahlerscher Instrumentationstechnik liegt. Mahler hat die Arbeit wohl Freude gemacht, denn er liebäugelte nun mit einem eigenen Opernplan, „Der Schildwache Nachtlied“ nach

einem Gedicht aus „Des Knaben Wunderhorn“, der aber nur Idee blieb.

aus: SK 4/2015